1932年夏,清華大學校園內「流言四起」,同學之間,因為一道題目而爭論不休。

就在剛剛結束的新生入學考試中,有一半以上的學生因為這道題而交了白卷。

這次的入學考試只有兩道題目,一是以《夢游清華園記》為題,完成一篇作文;二是以上聯「孫行者」為題,對出下聯。

正是簡單的「孫行者」三個字,成為了這次考試的「攔路虎」。

誰也沒想到,經歷了白話運動的洗禮,作為學術界最「時髦」的清華大學竟然出了一道對聯題,學生們紛紛吐槽題目的食古不化,甚至連報紙都對此舉進行了批評。

而這次考試的「始作俑者」正是陳寅恪。

最終,這場「風波」由陳寅恪親自發文解釋,才得以平息。

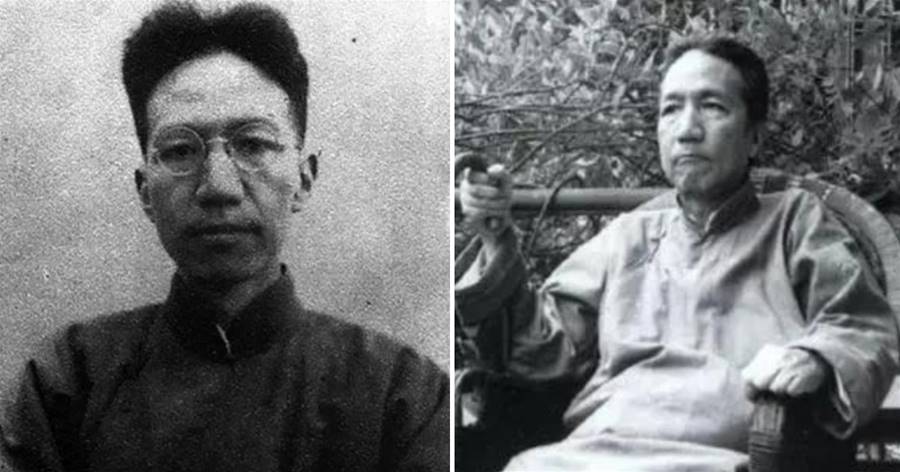

說起陳寅恪,他是季羨林、蔣天樞等大師的老師;是王國維至死的知己;是梁啟超自比不如的學者;是牛津大學建校三百多年來,首次聘請的中國專職教授。

他的學問,更是被傅斯年稱贊為「近三百年來一人而已」。

然而,令人大跌眼鏡的是,這樣一位學問淵博的人物,身上卻有著一個個讓人疑惑不解的謎團,海外游學13年卻無學歷,在晚年竟然花10年的時間,為一名青樓女子作書立傳。

今天,柴叔就帶你走進陳寅恪的一生,了解不一樣的「大師」。

公子的公子

1899年,正值陳寅恪9歲之時,陳家發生了一件大事。

陳寅恪的祖父陳寶箴,因擁護戊戌變法被革職,永不敘用,一起被牽連的還有兒子陳三立,也就是陳寅恪的父親。

在此之前,陳寶箴是湖南巡撫,曾輔佐曾國藩,兒子陳三立是「清末四公子」之一,飽讀詩書,中過進士,曾身居朝廷要職,后自愿回鄉輔佐父親陳寶箴。

在當時,陳家可謂是真正的名門世家,陳寅恪也因此被稱為「公子的公子」。

然而,突來的變化讓陳家境況急轉直下,陳寶箴暴斃,陳三立下定決心從此遠離政治,并一再叮囑兒子要不以「應科舉,求功名」為目的讀書。

在父親的教導下,陳寅恪飽讀經典,12歲那年,踏上了遠去日本的渡船,開啟了海外求學之路。

轉眼二十幾載過去,1925年,梁啟超興致匆匆地走進清華校長曹云祥的辦公室,此行,他的目的是向曹云祥力薦陳寅恪加入國學研究院的「導師團」。

文章未完,點擊下一頁繼續